NFT(非代替性トークン)とは何か? そんな疑問を持ってこの記事を開いたあなた。

ニュースやSNSでよく目にするけど、結局NFTってなんなの?どうやって使うの?というモヤモヤを、この記事でまるっと解消します。

NFTの仕組みや特徴から、人気のアートやゲームの事例、さらには実際の稼ぎ方まで、初心者にもわかりやすく丁寧に解説しています。

話題の「CryptoPunks」や「STEPN」、さらには不動産や証明書への活用まで、現実のNFT活用例も満載。

「ちょっと難しそう…」と感じていたあなたでも、この記事を読み終わる頃には、NFTの全体像がスッキリ理解できるはずです。

NFTの世界を覗けば、今までにないワクワクする未来が見えてきますよ。

ぜひ最後までじっくり読んでみてくださいね!

NFT(非代替性トークン)とは?初心者でもわかる基本と特徴

NFT(非代替性トークン)とは?初心者でもわかる基本と特徴について解説します。

①NFTの定義と誕生の背景

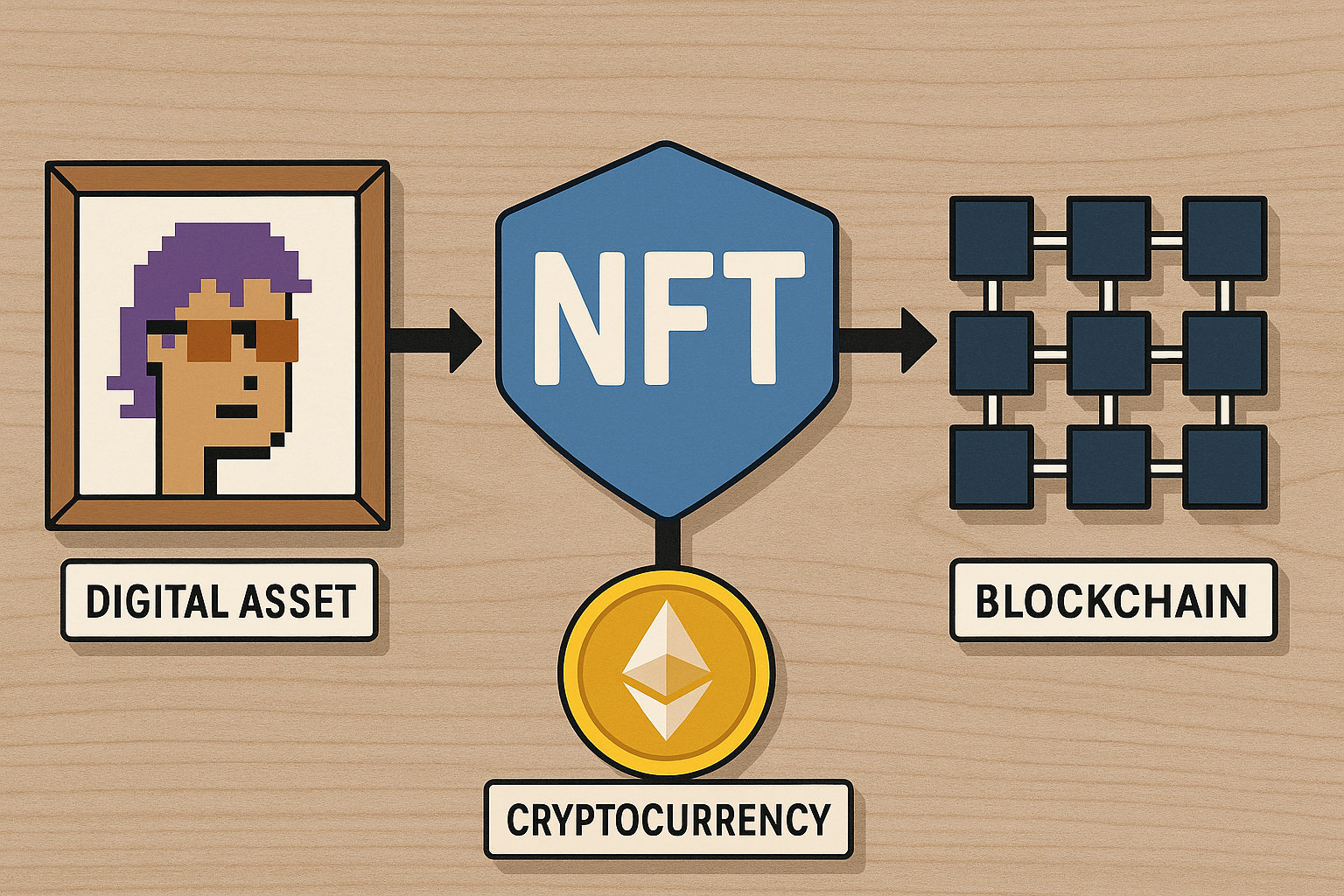

NFT(Non-Fungible Token)は、ブロックチェーン技術を活用した「代替できない唯一無二のデジタルデータ」です。

この「非代替性」という特徴が、一般的な仮想通貨(ビットコインなど)とは大きく異なる点です。

NFTという概念は2017年頃から注目され始めましたが、特に2021年にBeeple氏のデジタルアートが約75億円で落札されたことをきっかけに、世界中に知れ渡るようになりました。

デジタル上で唯一性を証明できる手段が生まれたことで、アートやゲーム、不動産、証明書など、あらゆる分野での活用が進みました。

今では、デジタル時代の「所有権」を可視化・取引できる手段として、NFTは世界中から注目を集めています。

NFTは技術の話に見えますが、実はとても人間らしい「証明と価値」の物語なんですよね。

②NFTと仮想通貨の違いとは?

NFTと仮想通貨(暗号資産)は、どちらもブロックチェーン技術を使っている点では共通しています。

しかし、大きな違いは「代替性」にあります。

仮想通貨は、どの1ビットコインも同じ価値を持っており、自由に交換が可能です。

一方、NFTは同じように見えるデジタルアートでも、ブロックチェーン上に記録された「識別子」によって区別され、それぞれが異なる価値を持ちます。

これは、同じ画家が描いた2つの似た絵でも、それぞれにシリアルナンバーがあり、価値が異なるようなイメージです。

NFTは「唯一性」を担保するため、コピーができても「本物」として認証されるのはただ一つなんですね。

なので、仮想通貨とNFTは「使い道」も「価値の本質」も違うんですよ~。

③NFTが注目される理由

NFTがこれほどまでに注目されたのは、デジタルコンテンツに「資産的価値」が生まれたからです。

従来、デジタルデータは簡単にコピーできるため、価値を持たせるのが難しいものでした。

しかし、NFTによって「これはオリジナルです」という証明が可能になり、そのデータに投資する人が現れるようになったんです。

アーティストやゲーム開発者にとっても、自分の作品に対して報酬を得やすくなり、経済活動の新たな場が生まれました。

さらに、NFTは転売されても、クリエイターがロイヤリティを受け取れる仕組みが組み込めます。

これは、これまでにない「持続的な収益モデル」を実現するもので、クリエイターエコノミーの強い味方ですよ!

④デジタルデータとの違い

「スクショしたら同じじゃん?」という疑問、よく聞きます。

確かに、NFTも見た目は普通の画像や動画と変わらないかもしれません。

でも、大きな違いは「本物かどうか」の証明があるかどうかなんです。

NFTには、誰が作ったか・誰が持っているかなどの情報がブロックチェーンに記録されています。

スクショした画像にはこの情報がないので、いわば“ただのコピー”。

これにより、NFTは「持つことそのもの」が価値になるんですね。

アナログで例えるなら、本物のサイン入りポスターと、コンビニでコピーしたものくらいの違いがあります。

見た目が同じでも、「証明」が違えば、価値はまるで変わりますよ!

⑤NFTアートやゲームの人気が高まったワケ

NFTの中でも、特に人気を集めているのがアートとゲームです。

NFTアートは、デジタル作品に「唯一性」を与えることで、アーティストが自分の作品を正当に評価・販売できるようになりました。

一方、NFTゲームでは、キャラクターやアイテムにNFTが使われ、プレイヤーが実際に所有・売買できるようになっています。

つまり、ゲームの中のアイテムが“本当のお金になる”んです!

さらに、ブロックチェーンによって「改ざんが難しい」「透明性がある」などのメリットもあり、信用も高まっています。

遊びがビジネスになる時代、なんだか面白くなってきましたよね。

⑥NFTに関連する主なプラットフォーム

NFTを実際に取引するためには「NFTマーケットプレイス」を利用します。

主なプラットフォームは以下の通りです:

| プラットフォーム名 | 特徴 |

|---|---|

| OpenSea | 世界最大のNFT取引所。誰でも出品・購入可能。 |

| Rarible | クリエイター向け。ガバナンストークンで運営。 |

| LINE NFT | 日本国内向け。LINEアカウント連携が便利。 |

| SBINFT Market | SBI系列で日本円対応。信頼性が高い。 |

これらのプラットフォームでは、仮想通貨ウォレットと接続してNFTの購入・販売が可能です。

日本国内でも取引所と提携したマーケットプレイスが増えてきて、ますます身近になっていますよ。

⑦NFTの将来性と課題

NFTには大きな可能性がありますが、課題も同時に存在しています。

将来性としては、アートやゲームだけでなく、不動産・資格証明・メンバーシップなど、多様な分野で活用が進むと考えられています。

たとえば、トヨタは「安全運転ドライバーの証明書」にNFTを使う取り組みを開始しています。

一方で、価格の変動リスクや詐欺被害、著作権問題なども無視できません。

また、環境負荷やガス代といった技術的な課題もあり、今後の発展には業界全体の整備が必要です。

でも、テクノロジーとクリエイティブが融合するNFTの未来は、やっぱりワクワクするんですよね〜。

NFTの仕組みをわかりやすく解説

NFTの仕組みをわかりやすく解説していきます。

①ブロックチェーンとNFTの関係

NFTの核となるのが、ブロックチェーン技術です。

ブロックチェーンとは、取引データを分散型で管理することで、改ざんが困難な仕組みを持つデータベースのことです。

仮想通貨でも使われている技術ですが、NFTの場合は「所有者情報」や「識別子」といったデータも記録されます。

たとえば、あるアート作品のNFTを誰が最初に作ったのか、誰が今持っているのかといった履歴がすべて記録され、しかも公開されています。

このおかげで、「このNFTは間違いなくオリジナル」という証明ができるわけです。

だからNFTでは、データの見た目よりも「裏にある情報=信頼性」がとても大事なんですね。

②「非代替性」が意味するものとは

「非代替性(Non-Fungible)」って、難しい言葉ですよね。

でも、実はとってもシンプルです。

たとえば1000円札は、どれと交換しても同じ価値を持っています。これは「代替可能」です。

でも、サイン入りの限定グッズは、他の同じ見た目のものとは交換できないですよね。それが「非代替性」です。

NFTはこの「非代替性」をデジタル上で実現しています。

たとえ同じ画像データでも、NFTとして発行されたものには固有のID(トークンID)がついていて、それぞれが唯一の存在として識別されます。

つまり、NFTは「世界に1つだけの証明書付きデジタルデータ」なんです。

これは、デジタルの世界に「希少価値」という概念を持ち込んだ革命とも言えますよ!

③所有者情報の改ざんが難しい理由

NFTが安心して売買できる理由は、所有者情報が改ざんできないからです。

その仕組みを支えているのが、先ほども出てきたブロックチェーンです。

ブロックチェーンは、ネットワーク上にある複数のコンピューター(ノード)が合意することで新しい情報を記録する「分散型台帳システム」です。

もし誰かが所有者情報を改ざんしようとすれば、そのノード全体に一致するようなデータを書き換えなければなりません。

でも現実的には、それはほぼ不可能に近いんです。

この透明性と耐改ざん性こそが、NFTに対する「信頼」を生んでいるんですよ。

「誰がいつ持っていたか」が時系列で見えるので、偽造もコピーも意味がないんです!

④プログラマビリティによる機能拡張

NFTが面白いのは、ただのデータでは終わらないところ。

「プログラマビリティ」といって、NFTにはさまざまな機能を追加できるんです。

たとえば、NFTが再販されたときに、元のクリエイターにロイヤリティが自動で支払われる設定を組み込むことができます。

これにより、アーティストは一度売った作品が転売されても継続的に収益を得られるんですね。

また、「特定の人だけに中身を見せる」「一定期間で消える」など、NFTにルールや特典を設定することも可能です。

この柔軟性のおかげで、NFTはアートだけでなく、イベントチケット、証明書、ゲームアイテムなど多岐にわたる活用が進んでいます。

まさに、「進化するデジタル資産」って感じですよ~!

⑤マーケットプレイスでの取引の流れ

NFTは、マーケットプレイスと呼ばれる専用のオンライン市場で取引されます。

たとえば、以下のような場所があります。

| マーケットプレイス名 | 特徴 | 主な決済通貨 |

|---|---|---|

| OpenSea | 世界最大規模 | イーサリアム(ETH)他 |

| Blur | プロトレーダー向け | ETH |

| SBINFT Market | 国内利用者に最適 | ETH、日本円(SBIウォレット) |

| LINE NFT | 日本人に馴染みやすい | 日本円(LINE Pay) |

取引の流れはこんな感じです。

-

仮想通貨取引所でNFT用の通貨(例:ETH)を購入

-

仮想通貨ウォレット(例:MetaMask)を作成

-

マーケットプレイスとウォレットを接続

-

NFTを選んで購入、または出品

初心者でも少しずつステップを踏めば、意外とすぐにNFT取引の世界に入れますよ!

⑥NFTの発行と販売のステップ

NFTは、ただ買うだけでなく自分で発行して売ることも可能です。

以下は、NFTを発行して販売する一般的な流れです。

-

デジタルデータ(画像、音楽、動画など)を用意

-

マーケットプレイス(例:OpenSea)にアカウント作成

-

データをアップロードし、NFTとして「ミント(発行)」

-

出品形式(固定価格/オークション)を選んで販売開始

対応フォーマットは以下のとおり(一例):

| データ形式 | 例 |

|---|---|

| 画像 | JPG、PNG、GIF |

| 音声 | MP3、WAV |

| 動画 | MP4、WEBM |

| 3D | GLB、GLTF |

OpenSeaなら、初心者でも無料で始められるうえ、世界中の人に見てもらえる可能性があるんです。

自分の作品に価値がつくなんて、ワクワクしますよね!

⑦ガス代やウォレットの仕組みとは?

NFT取引で避けて通れないのが「ガス代」という存在です。

ガス代とは、ブロックチェーン上で取引や記録を行う際に発生する手数料のことです。

特にイーサリアムを使う場合、このガス代が高騰することが多く、取引コストに直結します。

また、NFTの保管や取引のためには「ウォレット」が必要です。

代表的なウォレットには、以下のようなものがあります。

| ウォレット名 | 特徴 |

|---|---|

| MetaMask | 最もポピュラー。拡張機能で使いやすい |

| WalletConnect | モバイル対応が豊富 |

| SBI Web3ウォレット | 日本円にも対応、初心者に◎ |

ガス代を抑えたい場合は、Polygonチェーンなどの低コストなネットワークを使うという方法もあります。

「ガス代なんて聞いたこともなかった!」という人も、最初に知っておけば安心ですよ。

NFTを活用した具体的な事例と稼ぎ方

NFTを活用した具体的な事例と稼ぎ方について詳しく紹介します。

①NFTアート:BeepleやCryptoPunksの事例

NFTブームの火付け役とも言われるのが、NFTアートです。

もっとも有名な事例の一つが、2021年にデジタルアーティスト「Beeple」氏の作品が、オークションハウス「クリスティーズ」で約75億円で落札されたというニュースです。

この出来事により、世界中のメディアが一斉にNFTを取り上げ、「デジタルでもアートは価値を持つ」という認識が一気に広がりました。

さらに、**CryptoPunks(クリプトパンクス)**も代表的なNFTアートの1つです。

これは24×24ピクセルの小さなキャラクター画像ですが、1万種類すべてが唯一無二の存在として発行されており、最も高額な取引では27億円相当にもなりました。

NFTアートの面白さは、「持っていること」そのものに意味があるということ。

ただの画像ではなく、「本物の証明があるデータ」というのがポイントなんですね!

②NFTゲーム:Axie InfinityやSTEPNの仕組み

NFTはゲーム業界でも大きな革命を起こしています。

代表的なのが「Axie Infinity(アクシーインフィニティ)」というゲームです。

このゲームでは、AxieというモンスターNFTを育てて戦わせることができ、勝利すれば仮想通貨を報酬として得ることができます。

Axieたちはマーケットで売買できるので、うまく育てたNFTが高値で売れることも。

また、日本でも話題になった「STEPN」は、運動して稼ぐという新しいスタイルを実現したゲーム。

NFTスニーカーを履いて歩いたり走ったりすることで、仮想通貨GSTやGMTが報酬として得られます。

「動けばお金になる」って、ちょっと夢のようですよね!

NFTゲームは今後さらに進化して、遊びと投資の境界をどんどん曖昧にしていきそうです。

③不動産NFTやデジタル証明書の活用例

NFTの活用はアートやゲームだけに留まりません。

実は今、不動産の世界でもNFTが注目されているんです。

たとえば、アメリカの不動産プラットフォーム「Propy」は、不動産の所有権をNFTとして発行し、ブロックチェーン上で安全かつスピーディーに取引を実現しています。

また日本でも「Not A Hotel」がNFTを使った宿泊メンバーシップを提供しており、NFTを持っていればホテルに泊まれるという、斬新な使い方がされています。

さらに「デジタル証明書」としての活用も始まっており、トヨタ系のKINTOでは、安全運転を証明するNFTを発行する取り組みも進行中。

大企業も動き始めているということは、それだけ可能性を秘めている証拠ですね!

④NFTの売買で利益を出す方法

NFTの代表的な稼ぎ方の1つが「売買差益」を狙うことです。

簡単に言えば、「安く買って、高く売る」という方法ですね。

ただし、NFTの価格はかなり上下が激しいので、闇雲に買っても成功しません。

ポイントは「どのプロジェクトが伸びそうか」「注目されているのはどれか」を日々リサーチすることです。

例えば、SNSでの話題性、過去の価格推移、開発元の信頼性などをチェックすると良いでしょう。

また、購入時には「ガス代」や「マーケットの手数料」も含めて、実質コストを見極めることが大事です。

うまくいけば、数万円で買ったNFTが数十万円になることも…!

とはいえ、ハイリスク・ハイリターンなので、「遊びながら学ぶ」くらいの気持ちがちょうどいいかもしれませんね。

⑤自分でNFTを発行して稼ぐには?

NFTは買うだけでなく、自分で作って売ることもできます。

たとえば、自分で描いたイラストや撮影した写真、作曲した音楽などをNFTとして発行すれば、それを世界中に向けて販売することが可能です。

NFTを発行する流れは以下の通りです。

-

自分の作品データを用意する(画像・動画・音声など)

-

OpenSeaなどのマーケットプレイスに登録

-

データをアップロードし、NFTとして「ミント」する

-

値段を設定して出品する

初回出品時は「ガス代(手数料)」がかかることもありますが、Polygonチェーンを使えば無料で始められることも。

特にイラストレーターやミュージシャンなどのクリエイターにとっては、新しい収益のチャンスですよね!

「世界に1つだけの作品」を届けるって、ちょっとドキドキしますけど、すごくワクワクもしますよ~!

⑥初心者におすすめの仮想通貨取引所

NFTを始めるには、まず仮想通貨(特にETH=イーサリアム)を購入する必要があります。

初心者におすすめの国内取引所はこちらです。

| 取引所名 | 特徴 | 最低購入額 |

|---|---|---|

| SBI VCトレード | スマホアプリが使いやすく、1円から購入可能 | 1円〜 |

| Coincheck | 操作が直感的で、NFT連携もスムーズ | 500円〜 |

| bitFlyer | セキュリティが高く、国内大手の安心感 | 100円〜 |

特に「SBI VCトレード」は、NFT系の記事やサービスと連携して紹介されることが多く、初心者が仮想通貨を始めるにはピッタリです。

どの取引所でも、本人確認や口座開設はスマホで完結しますので、サクッと登録しておくと後で便利ですよ!

⑦NFTに投資する際の注意点

NFTには夢がある一方で、リスクもたくさんあることを忘れてはいけません。

よくある注意点を以下にまとめました。

-

価格の急落:一夜にして価値が激減することも

-

詐欺プロジェクト:見た目だけ派手で中身がないNFTに注意

-

著作権侵害:他人の作品を無断でNFT化するのはNG

-

ガス代が高騰するタイミング:取引コストに要注意

-

マーケットプレイスの閉鎖リスク:分散管理でも影響は受ける

つまり、「なんとなく買う」「雰囲気で始める」というのはおすすめできません。

NFTはあくまで投資対象であり、自己責任が基本です。

でも、きちんと調べて、少額から始めれば、学びながら楽しめる最高のフィールドでもありますよ!

まとめ

NFT(非代替性トークン)は、ブロックチェーン技術を活用した、唯一無二のデジタル資産です。

アートやゲーム、不動産、証明書など、さまざまな分野で活用が進んでおり、「本物」であることを証明できる仕組みによって資産価値を持つことが可能になりました。

NFTは売買差益を得たり、自分で発行して販売することもできるなど、個人が収益を得る新たな手段としても注目されています。

一方で、ガス代や価格変動、詐欺といったリスクもあるため、しっかりと知識を身につけたうえで取り組むことが重要です。

これからNFTを始めてみたい方は、国内取引所やマーケットプレイスを活用して、小さくスタートしてみるのがおすすめです。