NISA iDeCo 違いって、結局どっちがいいの?と悩んでいませんか?

この2つの制度は、どちらも資産形成に役立つ「税制優遇」があるけれど、目的や使い方がまったく違うんです。

この記事では、「NISA」と「iDeCo」の違いをわかりやすく比較しながら、あなたに合った制度がどちらかを解説していきます。

投資初心者さんでも安心して読めるように、制度の特徴・税制メリット・向いている人まで丁寧にまとめました。

節税したい人、老後資金が不安な人、まずは少額で投資を始めてみたい人。

それぞれにベストな選択肢があるはずです。

この記事を読むことで、将来に向けた賢い資産形成の第一歩を踏み出すヒントがきっと見つかりますよ。

ぜひ最後まで読んで、あなたにぴったりの制度を見つけてくださいね!

NISA iDeCo 違いを徹底比較してみた!

NISA iDeCo 違いを徹底比較してみた内容をご紹介します。

①NISAとiDeCo、それぞれの基本概要

まずは、NISAとiDeCoの基本的な仕組みから見ていきましょう。

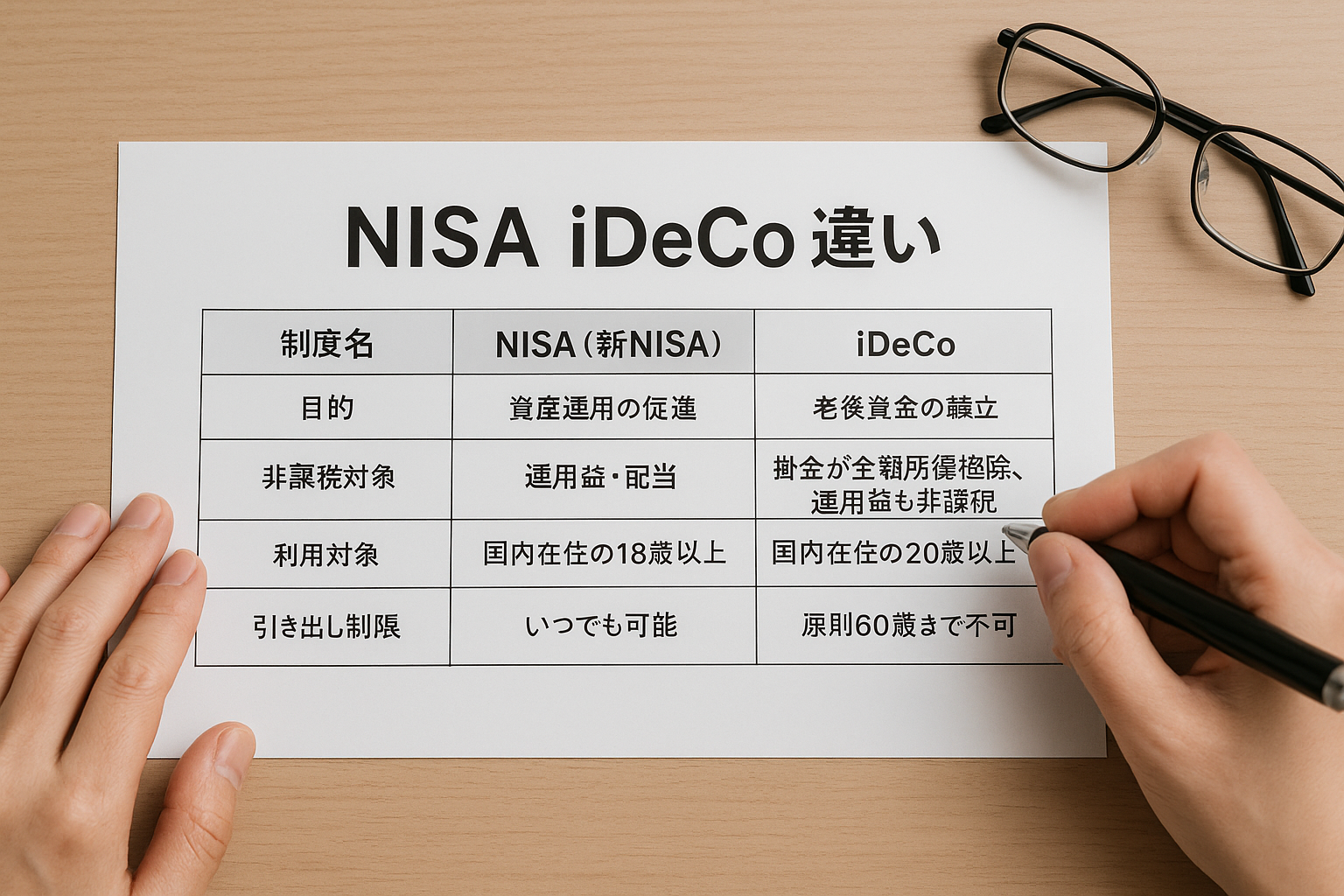

| 制度名 | NISA(新NISA) | iDeCo |

|---|---|---|

| 正式名称 | 少額投資非課税制度 | 個人型確定拠出年金 |

| 目的 | 資産運用の促進 | 老後資金の積立 |

| 非課税対象 | 運用益・配当 | 掛金が全額所得控除、運用益も非課税 |

| 利用対象 | 国内在住の18歳以上 | 国内在住の20歳以上(※加入年齢上限あり) |

| 引き出し制限 | いつでも可能 | 原則60歳まで不可 |

NISAは、投資の利益に対する税金が非課税になる制度です。

つみたて型や成長投資型などの枠があり、柔軟な資産形成が可能です。

一方、iDeCoは老後資金の積立を支援する制度で、積立時から税制優遇が受けられます。

iDeCoは所得控除の効果が高く、節税効果も期待できます。

ただし、60歳まで引き出せないというデメリットもありますので注意が必要です。

→ わたしは最初「NISAとiDeCoってどっちが得なの?」と迷ったんですが、こうやって表にすると違いが一目瞭然ですよね!

②投資できる商品や対象の違い

| 制度名 | 投資対象商品 |

|---|---|

| NISA | 株式、投資信託、ETF、REIT(※つみたてNISAは金融庁指定の投資信託) |

| iDeCo | 投資信託、定期預金、保険商品(一部) |

NISAは比較的自由度が高く、個別株からETFまで多彩な商品に投資できます。

特に新NISAでは、つみたて枠と成長投資枠の両方が使えるため、バランス良く投資が可能です。

つみたてNISAは金融庁の基準を満たす長期・分散型の投資信託のみが対象です。

iDeCoは、あくまで老後資金形成が目的のため、商品の選択肢がやや限られています。

保守的な運用ができる定期預金や、元本保証型の商品もラインナップされています。

→「NISAのほうが選べる商品が多くて楽しそう!」って思う方も多いかもですね。

③税制メリットの違いを比較

| 項目 | NISA | iDeCo |

|---|---|---|

| 運用益・配当の非課税 | ◯ | ◯ |

| 掛金の所得控除 | × | ◯(全額控除) |

| 受取時の課税 | なし | 退職所得控除または公的年金控除あり |

NISAは、あくまで投資で得た利益に対する税金が非課税になる制度です。

掛金の控除などはありませんが、手軽に始められるのが魅力です。

iDeCoは、掛金を全額所得控除できるため、年間の税負担が軽くなります。

節税効果を重視する人にとっては、iDeCoのほうが向いているかもしれません。

ただし、受け取るときに課税される場合もあるので、その点も把握しておきましょう。

→わたしも初めてiDeCoの節税効果を知ったときは「え、こんなに?」ってびっくりしました!

④引き出し時のルールの違い

NISAは原則、いつでも自由に資金を引き出すことが可能です。

ライフスタイルや家計の変化に合わせて、柔軟に対応できます。

一方、iDeCoは原則60歳になるまで資金を引き出すことができません。

そのため、急な出費やライフイベントに備えた資金には向いていない制度です。

「老後資金は別枠で確保しておきたい」という目的がある人にはピッタリです。

→個人的には「自由度が高い方が安心かな?」って最初はNISA派だったんですけど、目的によるんですよね~。

⑤運用期間や制度の自由度の違い

| 項目 | NISA | iDeCo |

|---|---|---|

| 運用期間 | 無期限(新NISA) | 原則60歳まで積立可 |

| 引き出し | いつでも可能 | 60歳まで不可 |

| 口座変更 | 証券会社間で可能 | 金融機関の変更も可能だが手続きが複雑 |

NISAは新制度になってから、非課税期間が無期限になりました。

長期投資にも対応できるようになり、より使い勝手が向上しています。

iDeCoは60歳までの積立という制限がある分、制度の自由度が低めです。

途中で金融機関を変更することも可能ですが、書類手続きなどが必要です。

→「ずっと使えるNISA」と「将来に備えるiDeCo」って感じですね!

⑥利用できる人・年齢制限の違い

| 項目 | NISA | iDeCo |

|---|---|---|

| 加入年齢 | 18歳以上 | 20歳以上~65歳未満(※一部例外あり) |

| 職業制限 | なし | 専業主婦・学生などは加入不可の場合あり |

| 所得要件 | なし | 年金制度加入者のみ |

NISAは、18歳以上であれば誰でも利用可能です。

職業や収入の有無に関係なく、口座を開設できます。

iDeCoは国民年金や厚生年金に加入していることが条件です。

専業主婦や学生など、一部の人は制度の対象外になることがあります。

→「やってみようかな」と思ったら、まずは自分が対象か確認してみてくださいね。

⑦向いている人のタイプ別まとめ

| タイプ | おすすめ制度 | 理由 |

|---|---|---|

| 初心者・投資未経験者 | つみたてNISA | 少額から分散投資できて安心 |

| 節税重視の会社員 | iDeCo | 所得控除のメリットが大きい |

| 資産運用を柔軟にしたい人 | 新NISA | 株やETFも選べて自由度高め |

| 老後資金をがっちり準備したい人 | iDeCo | 60歳までの積立で計画的に貯められる |

どちらの制度も非常に優れていますが、「どんな目的で使いたいか?」で選ぶことが大切です。

わたしの場合は、つみたてNISAで資産運用を始めつつ、iDeCoで老後に備えるという“ハイブリッド型”を選びました。

→どっちが良いか迷ったら「両方使う」も選択肢の一つですよ!

NISAの特徴と活用方法を詳しく解説!

NISAの特徴と活用方法を詳しく解説していきます。

①NISAの基本的な仕組み

NISAは、「少額投資非課税制度」という正式名称の通り、投資で得た利益に対して税金がかからない制度です。

日本では通常、株や投資信託で得た利益には約20%の税金がかかります。

しかし、NISAを使えば、この税金が非課税になります。

2024年からは「新NISA」として制度がリニューアルされ、つみたて投資枠と成長投資枠の2階建て構造になりました。

非課税投資枠も拡大され、より多くの資産運用ができるようになっています。

→この制度、実は投資初心者にとってもめちゃくちゃ使いやすくなってるんですよ〜!

②つみたてNISAと新NISAの違い

| 制度 | つみたてNISA(旧制度) | 新NISA(2024年〜) |

|---|---|---|

| 非課税期間 | 20年 | 無期限 |

| 年間投資枠 | 40万円 | つみたて枠120万円 + 成長投資枠240万円 |

| 総投資枠 | 最大800万円 | 最大1,800万円 |

| 対象商品 | 金融庁認定の投資信託 | つみたて枠:長期投資向き商品、成長投資枠:株やETFも可 |

旧つみたてNISAは年間40万円までという枠がありました。

新NISAでは、つみたて枠が3倍に増え、さらに株やETFにも投資できる成長投資枠が追加されています。

非課税期間が無期限になったことで、より長期的な資産運用が可能になりました。

投資の自由度と非課税メリットの両方を求める人にとって、新NISAはとても魅力的です。

→投資初心者さんも、最初はつみたて枠からスタートすると安心ですよ!

③NISAのメリットと注意点

NISAの最大のメリットは、利益に対して税金がかからない点です。

しかも、いつでも資金を引き出せるので、ライフスタイルに合わせた使い方ができます。

特に新NISAは非課税枠が拡大されたことで、中〜上級者にとっても嬉しい制度です。

ただし、損失が出ても損益通算や繰越控除ができない点には注意が必要です。

さらに、同じ年にNISA口座を複数の金融機関で開設することはできません。

→「税金がかからない」ってだけでも十分お得なので、しっかり使わないともったいないですよ〜!

④NISAで買えるおすすめ商品

NISAで買えるおすすめ商品は、次のようなものがあります。

-

【つみたて枠】低コストのインデックスファンド(例:eMAXIS Slimシリーズ)

-

【成長投資枠】高配当株、ETF(例:日経225ETF、米国ETF)

-

【初心者向け】バランス型ファンド(株・債券・リートのミックス)

つみたてNISAでは金融庁が選んだ長期運用に適した投資信託しか選べません。

一方、成長投資枠では個別株やETFも選べるため、リターンを狙った投資も可能です。

初心者は「インデックス投資」から始めるとリスクが抑えられます。

→わたしも最初はバランス型ファンドで始めましたよ〜!めっちゃ安心感あります。

⑤NISAを始めるための手順と口座開設

NISAを始めるための流れはとてもシンプルです。

| ステップ | 内容 |

|---|---|

| ① | 証券会社・銀行などでNISA口座を開設 |

| ② | 本人確認書類の提出・マイナンバー登録 |

| ③ | つみたて枠 or 成長投資枠の商品を選ぶ |

| ④ | 積立額や購入方法を設定 |

| ⑤ | 定期的に資産状況をチェックし、必要に応じて見直し |

証券会社によってはスマホアプリから簡単に申し込めるところも多く、手間がかかりません。

楽天証券やSBI証券など、手数料が安くて使いやすいところがおすすめです。

→思ったよりカンタンに始められちゃうので、「今すぐやってみようかな?」って気持ちになりますよ!

iDeCoの特徴と活用ポイント!

iDeCoの特徴と活用ポイントについて解説していきます。

①iDeCoの基本的な仕組みと概要

iDeCo(個人型確定拠出年金)は、自分で積み立てて運用し、老後に年金として受け取る制度です。

掛金は毎月決めた金額を積み立てていき、運用商品を自分で選びます。

原則60歳まで引き出すことはできません。

そのため、短期的な資金利用には不向きですが、長期的な資産形成には非常に効果的です。

老後資金を自助努力で準備することが求められる今の時代に、iDeCoは心強い制度です。

→私も30歳すぎてから「老後ってヤバいかも」と思ってiDeCo始めました…(笑)

②掛金の上限と税制優遇

| 職業 | 月額掛金の上限(目安) |

|---|---|

| 自営業(第1号被保険者) | 月額68,000円 |

| 会社員(企業年金なし) | 月額23,000円 |

| 会社員(企業型年金あり) | 月額12,000円〜20,000円 |

| 公務員 | 月額12,000円 |

| 専業主婦(主夫) | 月額23,000円 |

掛金は全額が所得控除の対象となり、所得税・住民税が軽減されます。

たとえば年収500万円の人が月2万円を掛けると、年間で4〜6万円程度の節税効果があります。

積立中の運用益も非課税で、60歳以降の受け取り時も一定の控除が受けられます。

→節税しながら貯められるって、本当におトクなんですよ〜!

③60歳まで引き出せない理由と仕組み

iDeCoは年金制度の一部として設計されているため、原則60歳まで引き出せません。

その分、強制的に「老後の自分に貯金している」ようなイメージになります。

途中で解約することはほぼ不可能で、資金がロックされる点は大きなデメリットです。

そのため、無理のない範囲で掛金を設定することがとても重要です。

ただ、60歳以降には一括・分割・年金受取など、柔軟に受け取ることが可能です。

→「我慢したぶん、老後の自分にありがとうって言われる」そんな制度かもしれません(笑)

④老後資金としてのiDeCoの魅力

iDeCoは老後資金の準備に特化しているからこそ、続けることで大きな資産形成が可能です。

複利効果と非課税効果の両方が働くため、20代・30代から始めると老後には大きなリターンになります。

さらに、節税の恩恵を毎年受けられることで、今の生活にもゆとりが生まれるかもしれません。

企業年金がない人や、自営業の人にとっては特に心強い制度です。

老後が不安な時代だからこそ、自分で備える姿勢が求められています。

→iDeCo、コツコツ続ければほんとにすごい味方になりますよ!

⑤iDeCoを始めるためのステップ

iDeCoのスタート手順もそこまで難しくありません。

| ステップ | 内容 |

|---|---|

| ① | 加入資格を確認(年金制度加入が条件) |

| ② | 金融機関を選び、申込書を取り寄せ |

| ③ | 掛金額・運用商品を選択 |

| ④ | 口座開設後、自動引き落としで積立開始 |

| ⑤ | 年に1度は運用状況を確認・見直し |

金融機関によっては、ネットから簡単に申し込めるサービスも増えています。

NISAとの併用もできるので、無理のない範囲で両方使うのがおすすめです。

→私もSBI証券でiDeCoやってるんですが、スマホで管理できて意外と便利です!

まとめ

NISA iDeCo の違いは、目的と使い方に大きく現れます。

NISAは自由に使える資産運用向けの制度で、いつでも引き出せるのが魅力です。

一方、iDeCoは老後資金に特化していて、60歳まで引き出せない代わりに強力な節税効果があります。

それぞれの制度にはメリット・デメリットがあるため、ライフスタイルや目的に応じて選ぶことが大切です。

もし迷ったら、両方を併用するという選択肢もおすすめです。

資産形成は早く始めるほど効果が高まりますので、今日からの行動が未来の安心につながります。